-

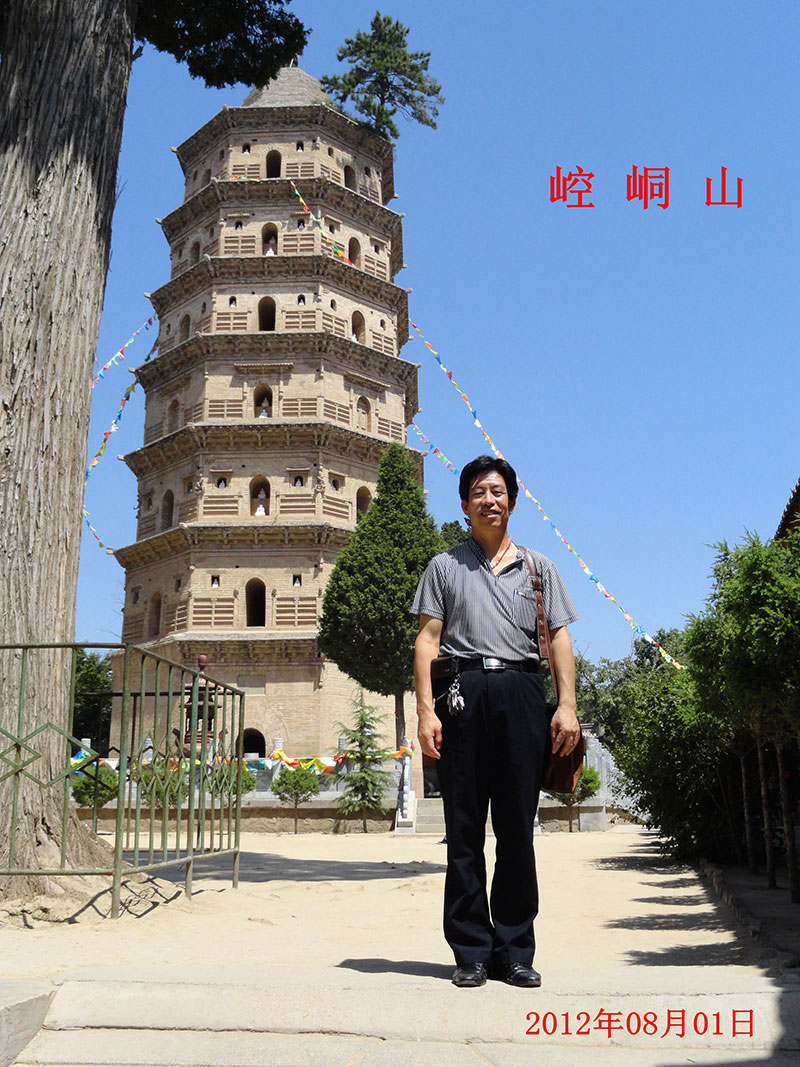

崆峒文化学术研讨会张振东发言

-

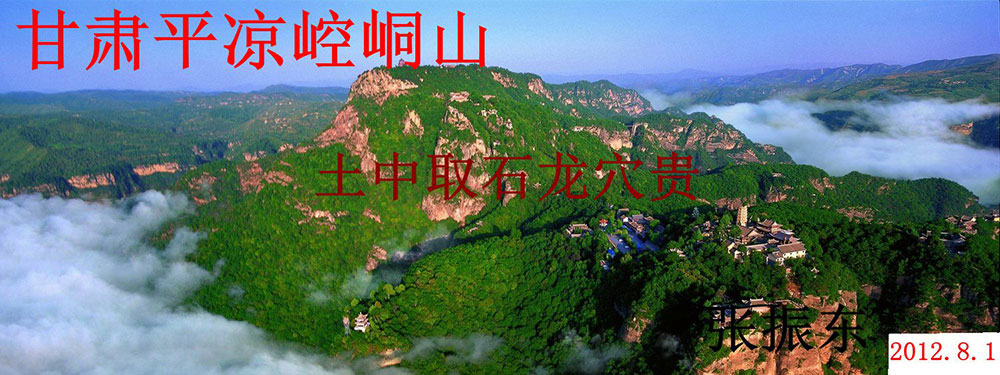

道教圣地平凉崆峒山文化研究

-

崆峒圣地著名山 天文地理是天然

-

郭杨地理风水论 张振东

-

粗浅谈析中国罗经 张振东

-

第九届全球易学名人峰会广东卫视报道视频

-

中国易经协会十周年记录片

-

第八届全球易学名人峰会暨中国易学风水名师癸巳年代表大会广东新闻报道

-

第七届全球易学名人峰会暨中国易学风水名师壬辰年代表大会央视报道视频

-

第七届全球易学名人峰会暨中国易学风水名师壬辰年代表大会广东卫视报道

-

首届中国当代易学名人峰会暨申报世界风水文化遗产首站推动式视频

张振东 2016年07月17日 于平凉市

摘 要

风水源远流长,论著颇多,上千年来,兴而不衰,它能躲过秦始皇的一劫,流芳万古,有一定的科学利用价值。然在唐末后杂乱臆说,派别增多。本论文是我三十多年的实践、考察及考研中,发现《中华宰相第一村》及土中取石、兑龙、兑水、左右砂护行;驳换龙脉宜于兑;袓山“老龙潭” 最为贵的《甘肃平凉(崆峒山)》及《甘肃平凉庄浪县(云崖寺)》是全囯最好、最典型的符合郭杨曾地理风水术的典范之地,是最佳旅游的美丽雅山,由于,崆峒山集自然景观和人文景观于一身,素有“西来第一山”、“中国道教第一山”等美誉,除此之外,崆峒山的养生文化也是有其独到之处,得天独厚的自然资源和深厚的人文资源优势、天文地理的天然、自然之美使得崆峒山成为天赐的养生之地,“神奇秀美崆峒山,天下第一养生地。”。所以撰写论文奉劝人们旅游养生,百寿之圆,为国、为家建功立业。

郭杨曾地理风水术主要是以“天地人合一”、“天人感应”的理论总结。其源于五行、八卦、天干、地支、九星,依据生克制化的推理,表示天、地、人、住宅与建葬的关系。

本论文综《新修崆峒山志》、《泾水赞歌》、《崆峒揽胜》、《平凉历史文化》、《崆峒养生与中医文化》、《黄帝内经》、《葬书》、《青囊海角经》、《撼龙经》、《疑龙经》、《青囊序》、《青囊奥语》、《天玉经》、《都天宝照经》《黄囊经》、《黑囊经》、《杨公授曾文遄山水诀》、《乾坤国宝》、《催官篇》、《发微篇》、《灵城精义》、《堪舆总索杂著》、《至宝经》、《神宝经》、《天宝经》、《乘生秘宝经》、《琼林国宝经》、《堪漫漫兴》、《葬经翼》等著述之要华,加以引用、整理、注解及学者本人的浅识之见,引导人们探研、发扬光大崆峒文化。

崆峒山,位于甘肃省平凉市城西12公里处,东瞰西安,西接兰州,南邻宝鸡,北抵银川,是古丝绸之路西出关中之要塞 。

景区面积84平方公里,主峰海拔2123.3米,集奇险灵秀的自然景观和古朴精湛的人文景观于一身,具有极高的观赏、文化和科考价值。

也是天然的动植物王国,有各类植物1000多种,动物300余种,森林覆盖率达90%以上。其间峰峦雄峙,危崖耸立,似鬼斧神工;林海浩瀚,烟笼雾锁,如缥缈仙境;高峡平湖,水天一色,有漓江神韵。既富北方山势之雄伟,又兼南方景色之秀丽。凝重典雅的八台九宫十二院四十二座建筑群七十二处石府洞天,气魄宏伟,底蕴丰厚,集奇险灵秀的自然景观和古朴精湛的人文景观于一身,具有极高的观赏、文化和科考价值,自古就有“道源圣地”之美誉。

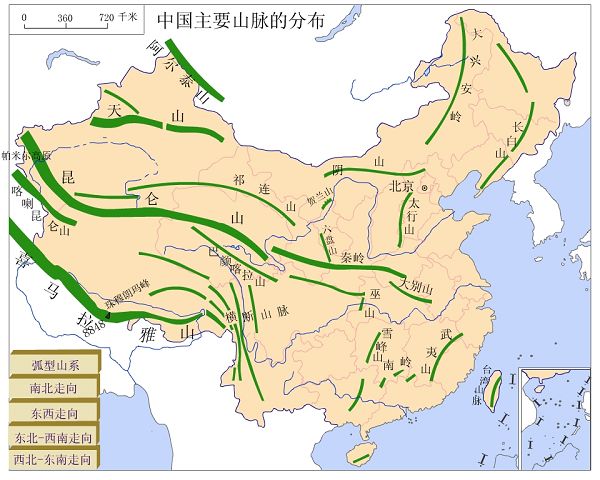

属南北横截昆仑山山脉的六盘山支脉,它西接六盘山--昆仑山,东望八百里秦川,南依关山,北峙萧关,泾河与胭脂河南北环抱,即元辰水交会、龙水交汇于望驾山前,属于上三迭系紫红色尖硬砾岩构成的丹霞地貌及人们修身养性、旅游养生之天然的地理风水宝地。

古往今来,古代黄帝广成子问道处。崆峒山吸引了众多的风流才俊。秦皇、汉武因“慕黄帝事”、“好神仙”而效法黄帝西登崆峒;司马迁、王符、杜甫、白居易、赵时春、林则徐、谭嗣同等文人墨客也留下了大量的诗词、华章、碑碣、铭文。崆峒武术与少林、武当、峨嵋、昆仑等武术流派驰名华夏。

被尊为人文始祖的轩辕黄帝曾亲临崆峒山,向智者广成子请教治国之道和养生之术;秦皇、汉武亦慕名登临;司马迁、杜甫、白居易、赵时春、林则徐、谭嗣同等文人墨客笔下多有赞誉。崆峒武术更是被誉为中国五大武术流派之一。

自1994年以来,崆峒山获得了国家级风景名胜区、国家首批5A级旅游景区、国家地质公园、国家级自然保护区“中国最美的十大宗教名山”、“中国最值得外国人去的50个地方”和首批“中国旅游文化示范地”等桂冠,成为古丝绸之路上的热点旅游景区和甘肃省标杆式旅游景区。

是古丝绸之路西出关中之要塞。

自古有“西来第一山”、“西镇奇观”、“崆峒山色天下秀”之美誉。

崆峒山,道教圣地,三教发源地,三教合一,和睦相处。

秦汉时期,崆峒山已有了人文景观。历代陆续兴建,亭台楼阁,宝刹梵宫,庙宇殿堂,古塔鸣钟,遍布诸峰。明、清时期,人们把山上名胜景观称为“崆峒十二景”:香峰斗连、仙桥虹跨、笄头叠翠、月石含珠、春融蜡烛、玉喷琉璃,鹤洞元云、凤山彩雾、广成丹穴、元武针崖、天门铁柱、中台宝塔。基本恢复了历来所称的“九宫八台十二院”中四十二处建筑群。

其以峰林耸峙,危崖突兀,幽壑纵横,涵洞遍布,怪石嶙峋,蓊岭郁葱,既有北国之雄,又兼南方之秀的自然景观,被誉为陇东黄土高原上一颗璀璨的明珠。

要说崆峒山名由来,先得说崆峒一词来源,“崆峒”一词,当你翻开字典查找时,一般注释为“山名,在甘肃境内”。最早见于春秋时期成书的《尔雅》一书载:“北戴斗极为崆峒”。平凉崆峒山正位于北斗星座的下方,即为所指。《汲冢周书》记载:“崆峒”是大夏、莎车、姑地、旦略、貌胡、其尤、戎翟、匈奴、楼烂、月氏、奸胡、北秋等十二个氏族的首领。所以说崆峒是周时一个强大氏族部落的名称。又在《史记·赵世家》、《姓氏考》等记载:有商代始祖契的后代分封于空桐(崆峒亦写作空同、空桐、实是同名异写),遂以国为姓。崆峒山为当地一座名山,故以姓命山名。

现有多数材料解释大致有三:

一是古为空同氏族居住之地;

二是崆峒山为道教胜地之一,取道教空空洞洞,清静自然之意;

三是崆峒山洞穴具多,有空洞之意。

三种说法,不无道理。

据《尔雅》记载:“北戴斗极为空桐。”意思是说,崆峒山应当是北斗星下面的一大片地方,是一个区域,这就难怪历史上北方的好多山都冠以崆峒之名了。值得注意的是,六盘山在历史上也被称为崆峒。崆峒山为昆仑山--六盘山之余脉,而生活在这一区域的伏羲,是渔猎社会时代的领导者。而渔猎社会的生活,是由西北高原即黄河上游流域渐次发展的。

伏羲的母亲是风兖部落的女首领,居住在华胥山之渚(今甘肃庆阳市与平凉市境内的沿河地带),被称为华胥氏。华胥氏年轻有为,与族叔风偌率族人逐水草而居,过着浪漫的游牧生活。

相传伏羲的母亲华胥氏外出,在雷泽中无意中看到一个特大的脚印,好奇的华胥用她的足迹丈量了大人的足迹,不知不觉感应受孕,怀胎十二年后,伏羲降生了。在中国陕西一个叫华胥的地方,古往今来,上百种中华典籍中均记载着一个叫华胥氏的氏族女首领及其儿女伏羲、女娲的故事。晋皇甫谧《帝王世纪》说:“太昊帝庖牺氏,风姓也,燧人之世有巨人迹出于雷泽,华胥以足履之,有娠,生伏羲于成纪。”东晋王嘉《拾遗记》说:“春皇者,庖牺之别号。所都之国有华胥之州,神母游其上,有青虹绕神母,久而方灭,即觉有娠,历十二年而生庖牺。”唐司马贞《补史记·三皇本纪》说:“太暤包牺氏,风姓,代燧人氏继天而王。母曰华胥,履大人迹于雷泽,而生庖牺于成纪。蛇身人首,有圣德。”。

伏羲(约前1万年)生于古成纪,即(今甘肃省天水市秦安县与平凉市静宁县的交界带),因伏羲“孕十二岁而生”(古以十二年为一纪),所以把伏羲出生地叫成纪。

有关华胥传说流传至今最有名的有:女娲补天、女娲造人、伏羲画卦、伏羲女娲兄妹结婚延续人类和黄帝梦游华胥国等。

经考:陕西蓝田华胥镇应为古华胥国所在,是伏羲、女娲母族华胥氏的居地。“古城镇”就包含在“华胥古国”这个范围较大的氏族部落里。(华胥镇:华胥镇隶属于陕西省西安市蓝田县,是中华始祖母“华胥”的故里和归葬地,位于蓝田县西川,距西安市中心14.5公里,距蓝田县城14.9公里,中心位置位于东经109°12′,北纬34°14′。北枕骊山,南临灞水,与白鹿塬隔水相望,东和泄湖镇毗邻,西与灞桥区洪庆镇接壤,南与孟村镇隔河相望,北和临潼区土桥乡毗邻。)

殷函、尹红卿编译司马迁《史记•五帝本纪》开首卷写到:“有文字记载的历史,从华胥氏开始,她是中华民族的始祖母。华胥氏生伏羲、女娲,伏羲、女娲生少典,少典生炎黄二帝”。这些文献典籍的记述,都清楚地说明了正是由于华胥氏生养了伏羲、女娲再由伏羲女娲结合成婚,才繁衍出了中华民族。因此,华胥氏是华夏之根,民族之母,是华夏子孙的繁衍之根。

《伏羲转世》小说说:“众人是来的快,去的也快,随着老子得到了崆峒印之后,这场因为它出世而带来的震动,很快就平静了下来,诸人也是各自回转了自己的道场去了。”、“原来广成子自从那日崆峒印风波之后,就和元始天尊一起,回到了昆仑山。”。

综上之考,伏羲生活在陕西、庆阳、平凉、静宁、天水一带。古人最讲究名山、名水、德、宗教……也就是说伏羲经华胥氏生活地的陕西必经平凉,一定要上仙景崆峒停宿许久,再经静宁到秦安泰山,卦台山,天水市区。

正因有了伏羲上崆峒就有了黄帝广成子问道……

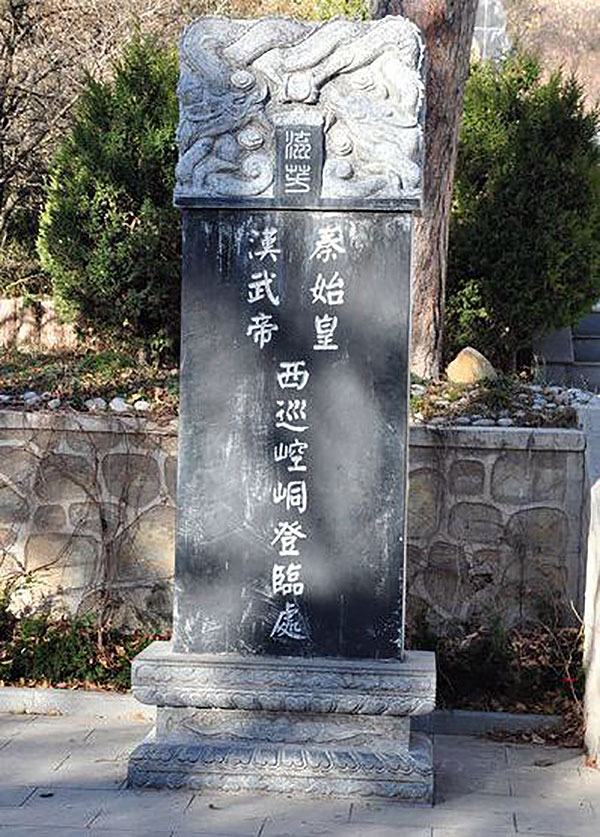

秦汉时期,崆峒山是中西要道--鸡头道的必经之地,东连关中,西接陇右,地理位置十分重要,许多历史名人和封建帝王曾经过鸡头道,登临崆峒山。《史记·秦始皇本纪》说:二十七年(前220年),“始皇巡陇西、北地,出鸡头山,过回中焉”(鸡头山、千头山、笄头山为崆峒山之别称)。

贞观二十年(646年)十月,唐太宗李世民来陇山视察马政。《新唐书·太宗本纪》记载:“丙戎,陇山头,次瓦亭,观马政”。李世民看到崆峒山佛事大盛,御赐明慧禅院田宅,这是崆峒山历史上的一件大事情。

需要强调的是,崆峒山东至西安不过300多公里。作为13个朝代王都的古长安,前后一千多年,都是全国政治、经济、文化中心,崆峒山一带无疑是一块非常重要的战略要地。宋人郑文宝在《萧关议》中指出:“高岭崆峒,山川险阻,雄视三关,控扼五原。”这也是秦始皇、汉武帝、唐太宗等人频频光临崆峒山的另一个原因。

关于黄帝和司马迁登临崆峒舆地考:清张元方《小方壶斋舆地丛钞》:“崆峒山在州西南,汉司马迁尝西游至此。相传崆峒山有三:一在安定,一在临洮。庄周述黄帝问道崆峒山,遂游襄城,登新郑之具茨而访大隗诸山,皆于此山相接壤,禹州之崆峒当为近。”清,顾炎武《天下郡国利病书》:“崆峒山在汝、禹二州境,上有大仙观,盘旋以上,悬崖有瀑布,水正下石涧,淙淙振林木。崖巅有石洞,中有白犬,常游洞外,因号其冢为玉狗。峰上有广成子庙及崆峒观,下有广成墓及城,即黄帝问道处。平凉、临洮各有崆峒山,各云广成子隐地。庄子言黄帝问道崆峒,遂言见大隗,迷于襄城之野,其为此山无疑。民国钱穆 童书业 等关于崆峒问道亦有定论,黄帝登临之崆峒在河南禹州境内,非甘肃平凉之崆峒,黄帝氏族行动非能超神,所到洞庭等地名河南古代亦有同名者,非今之洞庭。”。

经考崆峒山实际上是指甘肃平凉崆峒山。有诗为证(有关诗歌词):

苏幕遮·崆峒山(词/贵谷子)

东西安,着平凉,丝绸之路,关中要塞上。

西经奇观第一山,古朴峻险,崆峒天下秀。

文人诗,墨客画,古往今来,千古盛华夏。

幽峙嶙峋修仙地,居隐道场,清澈紫霄宫。

崆峒十二景

香峰斗连、仙桥虹跨、笄头叠翠、月石含珠

春融蜡烛、玉喷琉璃、鹤洞元云、凤山彩雾

广成丹穴、元武针崖、天门铁柱、中台宝塔

三教禅林:在望驾坪,地势平坦,环境幽寂。1939年,山东人刘紫阳出资,其弟子刘园阳主持,修建大殿三楹,后由静禅、润明二僧主持,又称居士林。

问道宫:也叫轩辕谷,位于崆峒前峡,泾水北岸,背山面水,环境幽寂,身居殿内,听不到泾水涛声。相传这里是黄帝向广成子问道处。唐代这里已有建筑,元朝至正间重修问道宫,今存有《重修问道宫碑》一通,明朝宣德、万历年间,再次重修,成为一组庞大建筑群。明人唐龙《问道宫》诗云:“欲捉白蟾飞树梢,遍寻元鹤在云中,荒凉栋宇聊停节,怅望当年问道宫。”

聚仙桥:在崆峒前山麓泾河河谷中,原有一巨石横跨泾河两岸,河水每被巨石阻拦,喷珠溅玉,景色壮观,是为崆峒十二景之一的“仙桥虹跨。”明人罗潮《仙桥虹跨》诗云:“仙桥飞渡壑,横亘长虹卧,来往闲游者,不信天边过。”1980年,修建崆峒水库,聚仙桥被淹没。1986年在坝前600米处重修。

望驾山:崆峒山东峰,前临平(凉)泾(源)公路,山前胭脂水和白泾河相会,海拔1926米。望驾山突兀耸立,气势雄伟,站立峰顶,泾河川和平凉城尽收眼底。相传黄帝向广成子问道,山上云雾遮罩,虚无飘渺,大臣们在山前垒土相望,故称望驾山。峰顶原有怀旷亭,今已不存。

广成丹穴:在望驾山北峰的绝壁上,这里悬壁如削,十分险要,人迹罕至,相传广成子居住穴中,炼穴修道。“广成丹穴”是崆峒十二景之一,罗潮《广成丹穴》诗云:“地崖插天表,丹洞迷芳草,知是广成居,怅望云杳杳。”。

一、丹霞地貌崆峒山是高海拔地区的丹霞地貌,具有极高的科研价值。

由上述,是国内丹霞地貌类型中形成时代较早的类型,是大面积黄土高原上独有的自然奇观。这一奇特的自然遗迹最早被我国广东中山大学教授、地理学界知名学者黄进先生所发现,并进行了深入的考察研究,认为崆峒山虽与广东丹霞山、福建武夷山一样同为典型的丹霞地貌,但由于崆峒山地处高海拔地区显得尤为珍贵。这一自然遗迹的发现,为研究本区地质构造、古气候、古地理环境的演化变迁,提供了实物资料,对揭示广大黄土高原区分布的岛状基岩山的形成发展规律具有重要意义。

二、资源丰富崆峒山丰富的动植物资源是自然保护的珍贵财富。

崆峒山林深似海,草茂花繁,松柏苍翠,药材遍山。已知的植物有1000余种。其中蕨类植物21科18属30种,裸子植物6科9属15种,被子植物97科397属703种,古树名木有紫果云杉、油松、园柏、五角枫、辽东栎、大果榆、丝棉木等近60棵。招鹤堂孔雀柏和凤凰岭“千年华盖”两棵树的树龄虽都在千年以上,但仍枝繁叶茂,生机盎然。崆峒山有各类动物300余种,其中有70多种野生珍稀动物(今年06月21日我和我三弟、两个儿子回庄浪老家时,晚上9:31时在崆峒山后门处遇见一头大野猪橫穿公路而过),被列为国家野生动物保护名单的有秃鹫、金雕、雀鹰、鸱鹗、长耳号、白鹤、金钱豹等。

三、崆峒山的风光秀美、天文地理自然、多姿多态,具有很高的美学及风水价值。

崆峒山以峰为骨,以林为肉,山峰雄伟,林海浩瀚。所以古人评价“崆峒山水甲于关塞”,又评价“有北方山势之雄,又兼南方山色之秀”。春观桃花,秋赏红叶,夏天翠绿,冬季银装,四季都有美景。特别是忽而烟笼雾锁,时而云海飞瀑,朝观日出,夕望残阳都给人以无限享受。崆峒山奇洞石室,多达七十余处,著名的有玄鹤洞、广成洞、归云洞、朝阳洞、三教洞,崆峒洞位于太和宫神座之下深不见底。许多山洞或处悬崖绝壁或隐密林峡谷,至今无人涉足,特别是主要景区之外的70平方公里之内的许多山峰,如坐落沟底的奇峰大阴山和天然十万大峡谷,至今仍保持着原始状态,这为今后的有计划地开发和发展探险旅游提供了广阔的前景。

有山无水衬不出气度,有水无山显不出精神。山下的弹筝湖平湖如镜,泾水湍急,水流激石,淙淙如琴,故崆峒山前峡又名弹筝峡。崆峒山北面的胭脂河绕山而来,春季桃花如霞,落英缤纷,飘满水面,因而又名胭脂河。两河一湖把崆峒山环抱其中,更显出水色山光格外秀丽。

在西北黄土高原能有知此多姿多态的奇景不能不说是大自然创造的一个奇迹。难怪谭嗣同登山诗中说:“隔断尘寰云似海,划开天路岭为门。四望桃花红满谷,不应仍问武陵源。”。

四、崆峒山是人文始祖轩辕黄帝登山问道的圣地--道教的发源地。

据研究,甘肃东部的平凉、天水是上古三皇诞生之地,又是女娲、夸父的诞生地,文化极为久远深厚。因此,被中华民族尊为人文始祖的轩辕黄帝在其功业成就之后西巡疆界,亲自登临崆峒山,向在崆峒山隐居的广成子请教治国之道和养生之术,这在《庄子·在宥》篇中有详细记载,治学严谨的司马迁在《史记·五帝本纪》中也记载了这件事,司马迁本人曾亲自登临崆峒山。他在太史公自叙中说:“吾尝西至崆峒,北过涿鹿,东渐于海,南浮江淮”。他的记载应当是在博采众说的基础上谨慎作出的,当代台湾学者南怀瑾在著作中说:“黄帝遍学各种学问,最后西上甘肃的崆峒山,问道于广成子......”,又说:“黄帝的功业,主要是起于黄河平原的东方与北方,而他的文化学术思想主要是得之于西北高原系统。”。还论述广成子说,所谓广成子,究竟有无其人,往往名号是代表一种内容,广成子是集中国文化之大成的意思。如今崆峒山前的望驾山,山下的问道宫,上天梯旁的摩崖石刻“黄帝问道处”就是对这一千古盛事的纪念。

五、崆峒山是古代北方民族团结融合的象征。

崆峒一词在古代本无山字偏旁。它本是一个氏族部落民族语言的音释。它所表达的是一个方位或这一区域所有部落的总概念。中国第一部辞书《尔雅》中记载“北戴斗极为空桐。”意思是北斗星正下方为空同。另一部典籍《汲冢周书》中更进一步解释:“正北的大夏、莎车、戎翟、月氏、空同、姑藏”等十部族统归空同。部族融合发展并消亡后,中心区域的名山加以山字偏旁专用指山。其实古人对这一地域概念相当清楚,从唐代李白、杜甫,至明代吕大器,至清代林则徐诗中所提到的崆峒大体指一个大的区域,这一区域的大致范围是东起河南汝阳,西至甘肃河西。中心区平凉可能就是商周时期十大部族中空同族的居息地。

六、崆峒是古代著名君王巡幸出游的西极。

由于轩辕黄帝西巡疆界,登崆峒访名师而万古留名。所以后世的周穆王乘八骏访西王母于泾川瑶池,后又西登崆峒。秦始皇平定六国之后也西登崆峒,汉武帝处处效法黄帝,黄帝败炎帝战蚩尤,武帝也大肆征伐,同时西登崆峒。因武帝的登临有司马迁陪同,所以在《史记》中记载非常详细。汉武帝并在平凉设立了中央的牧马机构--军马场。这个机构一直沿续到明代,唐太宗也亲自登临。

七、崆峒是三教合一共尊共荣的宗教摇篮。

道教作为一种宗教起源于东汉。而它的思想理论基础却是盛行于春秋以来的黄老之学,应当说黄帝、老子都是道教的祖师。另据道教典籍说老子的前身就是在崆峒修炼的广成子,而广成子又是黄帝的老师,追根溯源崆峒山被誉为“天下道教第一山”当不为过。据说秦汉时崆峒便有方士隐居,魏晋时便有道教宫观。到明代著名道士张三丰最后归隐崆峒,崆峒山现存避诏碑一块,上有皇帝两次召见张三丰的诏书和张三丰避而不去的答词。明朝嘉靖初年,朱元璋第二十子朱松后裔被封为韩王驻藩平凉,韩王妃崇尚道教,在崆峒山大规模修建了太和宫等道教宫观,把崆峒列为全国道教十二大“十方常住”之一,聘全真龙门派第十代掌门苗清阳为全山主持,自此,道教在山上代代相传,到建国前全山道教宫观达40多处,道士百余人,现已传至第三十代。 佛教在崆峒山也历史悠久。已有一千五百多年。在唐代时,山上佛教活动已具相当规模。据铸造于金代大安二年(公元1210年)的一口铁钟上的铭文记载,崆峒山中台至皇城的上天梯石台阶就是仁智禅师在唐贞观年间开凿的,还有唐太宗为山上明慧禅院御赐田地的记载。元朝,皇子忙哥剌被元世祖封为安西王,管辖陕、甘、川等地。安西王信奉佛教,主持修建了崆峒山东台宝庆寺,封自己的王相商挺为宝庆寺主持,并授银质三品印,统管陕西、四川、西夏等路(省)的佛教事务。明代万历年间修建了中台凌空塔,明神宗皇帝还给崆峒山真乘寺藏经楼赐了匾额,皇太后给崆峒山佛教赐送经书三万多册。到清朝初年,崆峒山佛教寺院已达19处,崆峒山道佛并存,互让互尊,有一种包纳一切、雍荣大度的和谐气氛,这成了崆峒山有别于其他名山的独特现象。

崆峒山还培育了一批儒家学者,最著名的有汉代的王符,他是和王充齐名的古代唯物主义思想家,著有《潜夫论》。皇甫谧,朝那人,除大多数人熟知他是医学针灸鼻祖之外,他还是博学多才的学者,《甲乙经》是我国针灸术最早著作。明代前七子李梦阳号崆峒子,还有“明八大才子”之一的赵时春,以上四人早年都曾在崆峒山潜心读书,是崆峒山的钟灵毓秀造就了这一批学者文人的旷世才华。

八、崆峒山是文人墨客登临赏景抒发情怀的人间胜境。

由于崆峒山悠久光辉的历史,加之雄秀幽奇的自然景观,因而吸引了历代文人、墨士、骚人、迁客。司马迁曾慕名登临;东汉大哲学家王符曾流连忘返;晋代大医学家皇甫谧曾隐居山中采药著述,研习针灸、著成《针灸甲乙经》。此后历代文人名士有的虽没有到过崆峒山,但题咏盛赞崆峒的佳篇妙笔,云集霞蔚,洋洋大观。如南北朝王褒,唐朝李白、杜甫、白居易、李商隐、岑参、元稹;宋朝李清照、游师雄、张亢;明朝李攀龙、赵时春;清朝王士祯、左宗棠、林则徐、谭嗣同;民国于右任、傅作义、邓宝珊。这些佳篇妙章,画幅墨宝已成为崆峒山丰富的文化宝藏。

九、崆峒山是中国五大武术流派崆峒派的发祥之地。

崆峒武术创始于崆峒山,是道教文化的组成部分。与少林、武当、峨嵋、昆仑并称为我国著名五大武术流派。始祖于飞虹子,早年在少林寺学艺,后隐居崆峒山习道研艺,其第十代掌派黄飞霞,曾在1956年北京全国武术观摩赛时获冠军。1997年随中国武术团出国缅甸表演,获剑、枪、拳、掌和拂尘五项冠军。崆峒武术与道教文化紧密相连,神秘奇诡,特点独特,实为我国武术奇葩,1959年离开崆峒先后在新疆、上海、南京、无锡、广州等传授弟子,名扬海内。2001年5月第一届崆峒武术节在崆峒山隆重举行,著名武侠小说泰斗金庸先生欣然题词“崆峒武术,威峙西陲”以表示祝贺。

崆峒武术传统源远流长,据中国第一部辞书《尔雅·释地》中就记载说:“空同之人武”, 唐代李白在诗中赞道:“世传崆峒勇”,杜甫也盛赞:“崆峒足凯歌”。崆峒派武术是与少林、武当、峨嵋、昆仑齐名的五大武术流派之一。

道教武术讲究关系密切。它以保护宗教和强身健体为宗旨,经代代相传发展至今。崆峒武术讲究实打、实拿、以技击、强身健体和增强功力为目的,其拳路有五龙门、追魂门、夺命门、醉门和神拳门五大门,每门又有十六套拳术和器械套路,还有留传下来的各种秘谱,为进一步弘扬和发展崆峒武术奠定了良好的基础。

崆峒派武术吸收了少林、峨嵋、武当武术的精华,在其手法,套路、技击功夫上成为一体,讲究实打、实拿、以技击强身健体和增加功力为目的。崆峒派武术特点是“奇兵”(兵器),它不属于十八般兵器。形式各种各样,小巧玲珑,携带方便,不易被对方发现,交手中往往能出奇制胜。崆峒派武术飞练分五大门,从初级到高级依次为飞龙门、追魂门、夺命门、醉门、神拳门。每门有十五六套拳术和器械套路,每套路又有几样“奇兵”。除此,还有一套先天十八罗汉手,此拳是达摩所创的少林母拳,作为崆峒派武术的基本功来练习。崆峒派武术的飞龙门是初级门,套路有飞龙拳、飞龙掌、飞龙刀、飞龙枪、飞龙剑、飞龙铲、飞龙棍、飞龙双鞭等。追魂门和夺命门与飞龙门内容相似,只是一级比一级技高一筹。醉门是功夫较深的一门,有些功夫属于绝技,如醉双剑“醉八仙”堪称拳中之王,有跃、翻、扑、腾等高难动作,变化莫测,复杂惊险,不易掌握。神门拳是最高武功,可拳打不实,用意而不用力,是崆峒派武术出神入化,登峰造极的功夫。

十、崆峒山是古代关陇锁钥三秦咽喉的兵家必争的军事咽喉要塞之地。

古代交通不便,六盘道未通之前陇山南北横阻,而崆峒地处陇山中段,扼七关之首,控制六原,是保中原守关中的重要通道,北宋韩琦、范仲淹;南宋吴玠、吴璘等名将都曾在此督军作战。晋代符登,十六国时期的赫连定曾在此扼守。唐代刘昌、段秀实抵御吐蕃,都借助“高岭崆峒,山川险阻”而克敌制胜,所以在历史上崆峒山在对外贸易、文化交流和抵抗强敌、保卫中原方面曾有着不可磨灭的功绩。因此崆峒山是兵家必争之地,从远古到清代,金戈铁马,有过数不清的故事。

十一、崆峒山是古丝绸之路西出长安的主要通道。

崆峒山在中古前又称为“笄头山”。汉时,笄头道是古丝绸之路西出长安的北路第二站。从汉至唐这里曾有过一段驼铃叮咚,商贾不绝的胜况。

崆峒山位于甘肃省平凉市城西12公里处,东瞰西安,西接兰州,南邻宝鸡,北抵银川,是古丝绸之路西出关中之要塞。景区面积126平方公里,主峰海拔2123米,集奇险灵秀的自然景观和古朴精湛的人文景观于一身,具有极高的观赏、文化和科考价值。自古就有“中华道教第一山”和“西镇奇观”之美誉。其间峰峦雄峙,危崖耸立,似鬼斧神工;林海浩瀚,烟笼雾锁,如缥缈仙境;高峡平湖,水天一色,有漓江神韵。既富北方山势之雄伟,又兼南方景色之秀丽。凝重典雅的八台九宫十二院四十二座建筑群七十二处石府洞天,气魄宏伟,底蕴丰厚。

古往今来,崆峒山吸引了众多的风流才俊。被中华民族尊为人文始祖的轩辕黄帝亲自登临崆峒山,向智者广成子请教治国之道和养生之术 ,黄帝问道这一千古盛事在《庄子·在宥》和《史记》等典籍中均有记载;秦皇、汉武因“慕黄帝事”、“好神仙”而效法黄帝西登崆峒;司马迁、王符、杜甫、白居易、赵时春、林则徐、谭嗣同等文人墨客也留下了大量的诗词、华章、碑碣、铭文。崆峒武术与少林、武当、峨嵋、昆仑等武术流派驰名华夏。

1986年05月,前中共中央总书记胡耀邦视察平凉时亲笔题书“崆峒山”;自1994年以来,崆峒山获得了国家重点风景名胜区、国家首批5A级旅游景区、国家地质公园、国家级自然保护区、“中国顾客十大满意风景名胜区”、“中国旅游行业十大影响力品牌”、“中国最具吸引力的地方”、“中国最值得外国人去的50个地方”、首批“中国旅游文化示范地”、“中国十大道教文化旅游胜地”、“中国最美的十大宗教名山”、“中华民族文化生态旅游最佳目的地”和“建国六十周年--中国最具投资价值旅游景区”等桂冠;2002年10月顺利通过ISO9001、ISO14001质量、环境管理体系国际认证;2003年7月26日,国家邮政局发行了以崆峒山最具代表性的景观--皇城、弹筝峡、塔院和雷声峰组成的《崆峒山》特种邮票,登上了“国家名片”。

十二、崆峒山是天赐的养生圣地

神奇秀美崆峒山,天下第一养生地。崆峒山集自然景观和人文景观于一身,素有“西来第一山”、“中国道教第一山”等美誉,除此之外,崆峒山的养生文化也是有其独到之处,得天独厚的自然资源和深厚的人文资源优势使得崆峒山成为天赐的养生之地。

1.丰富的自然资源

崆峒山作为国家5A级风景名胜区,不仅风景秀美、天文地理自然,自然资源也是极其丰富的。崆峒山有植物千余种,古树名木多达上百种,除了森林资源,崆峒山还称得上药草宝库,名贵药材党参、枸杞、天南星、灵芝等遍有生长,堪称天然植物王国。山上动物百余种,昆虫千余种,其中麝、鹤、豹、金雕为国家一类保护动物。目前除五台景区10多平方公里对游人开放外,其他70多平方公里则采取了严格的保护措施。崆峒山上丰富的中草药资源是崆峒养生文化发展的基础。

2.道教养生文化

作为黄帝问道广成子之地,道教的养生学说是崆峒养生文化的重要内容。《史记》《庄子·在宥》都记载黄帝在崆峒山问道于广成子的史实,阐述“道”乃无形无象,无为而无不为,达到无欲之境,回归生命的本体,从而树立“抱神以静”的人生观,认为人与自然界本质上是相通的,人性与神性通过对话,理喻泰否、祸福、损益的乾坤运行变化,从而树立“阴阳有藏”的世界观。并指出养生是“至道”的根本,按照五行相生相克的道理,进行“外丹”和“内丹”的修炼,做到人体生理、心理与精神的和谐统一,从而树立“以处其和”的生命价值观。

3.崆峒武术

在崆峒山,还有中国传统武术五大流派之一的崆峒武术,这也是崆峒养生文化的一个重要组成部分。崆峒武术所提倡的“运动养生”,兼具审美功能和独特的强身健体功能,崆峒武术、养生拳、养生气功等养生文化也都在这里发扬光大。

4.中医养生

平凉是中医针灸大成者皇甫谧的故乡,中医针灸文化也在这里传承发展。依托崆峒山优美的环境和气候条件,以中医食疗、火灸、针灸为主的崆峒山中医养生文化也在这里发展起来。

如今,养生游已成为崆峒山旅游的大力推广品牌,景区以低碳环保、休闲养生为基调,围绕崆峒山宝贵的养生资源,精心推出了“降压茶”、“药枕”、“养生酒”等养生系列特产品,让游客在访问仙山美景之余,也体验了一番崆峒山养生文化和中国传统文化的魅力。

5.崆峒山与道教养生

为全力打造“神奇秀美崆峒山、天下养生第一地”旅游品牌,平凉市围绕“理念养生”、“美食养生”、“国医养生”、“运动养生”、“温泉养生”、“避暑养生”,构建起与“天下养生第一地”相适应的养生产业体系,成为西北地区投资热度最高的区域之一。崆峒山与道教渊源及养生地一说历来就有很多书籍、理论、人和事等支撑、佐证。

6.明代就有“养生学始于广成子”之说

崆峒山是道源圣地。崆峒山与道教养生渊源很深,除了广成子在崆峒山修炼,黄帝问道于广成子,后来还有不少道家在此修行炼丹,其中就有孙思邈和张三丰。崆峒山的药王洞内就供奉着孙思邈、华佗、扁鹊三位神医。

孙思邈(道界称孙真人)的关于养生的文章,如有《孙真人养生铭》《孙真人保生铭》:“怒盛偏伤气,思多太损神。神疲心易役,气弱病相萦。勿使悲欢极,当令饮食均。”。

明成化年间(公元1465―1487年),著名道人内家拳开山祖师张三丰来崆峒山,隐居5年,传授功法奥妙。张三丰的《道言浅近说》,其中一些话对于养生很有启示意义:“潜心于渊,神不外游,心牵于事,火动于中。必摇其精。心静则息自调,静久则心自定。死心以养气,息机以纯心。精、气、神为内三宝,耳、目、口为外三宝,常使内三宝不逐物而游,外三宝不透中而扰,呼吸绵绵,深入丹田。使呼吸为夫妇,神气为子母,子母夫妇,聚而不离,故心不外驰,意不外想,神不外游,精不妄动,常熏蒸于四肢,此金丹大道之正宗也。”。

在搜集资料过程中,还有一个重大发现,早在明代,就有养生家提出崆峒山是道教养生地,如明代周履清著《赤凤髓序》一文中说:“养生之学仿于上古之广成子,屏居崆峒之上,而轩辕以万乘师之。”。

7.《道家养生》还有哪些特点?

中国古代名医之一陶弘景的《养性延命录》,此文中引用了庄子、列子等许多古代哲学家的养生观点,如《列子》之言:“一体之盈虚消息,皆通于天地,应于万类。”这就是说:人生存和死、身体强弱盛衰,与天地是有密切关联、与万物是互相适应的。因此,只有协调好人与大自然的关系,人类才能生存。这是养生家必须遵守的基本原则。强调无论在饮食衣服、生活起居诸方面都必须顺应“天道”、“天时”;“ 地道”、“ 地理”;“人道”、“ 人和”,这和我们现在提倡的人要与大自然和谐相处是一致的,具有积极的社会意义。

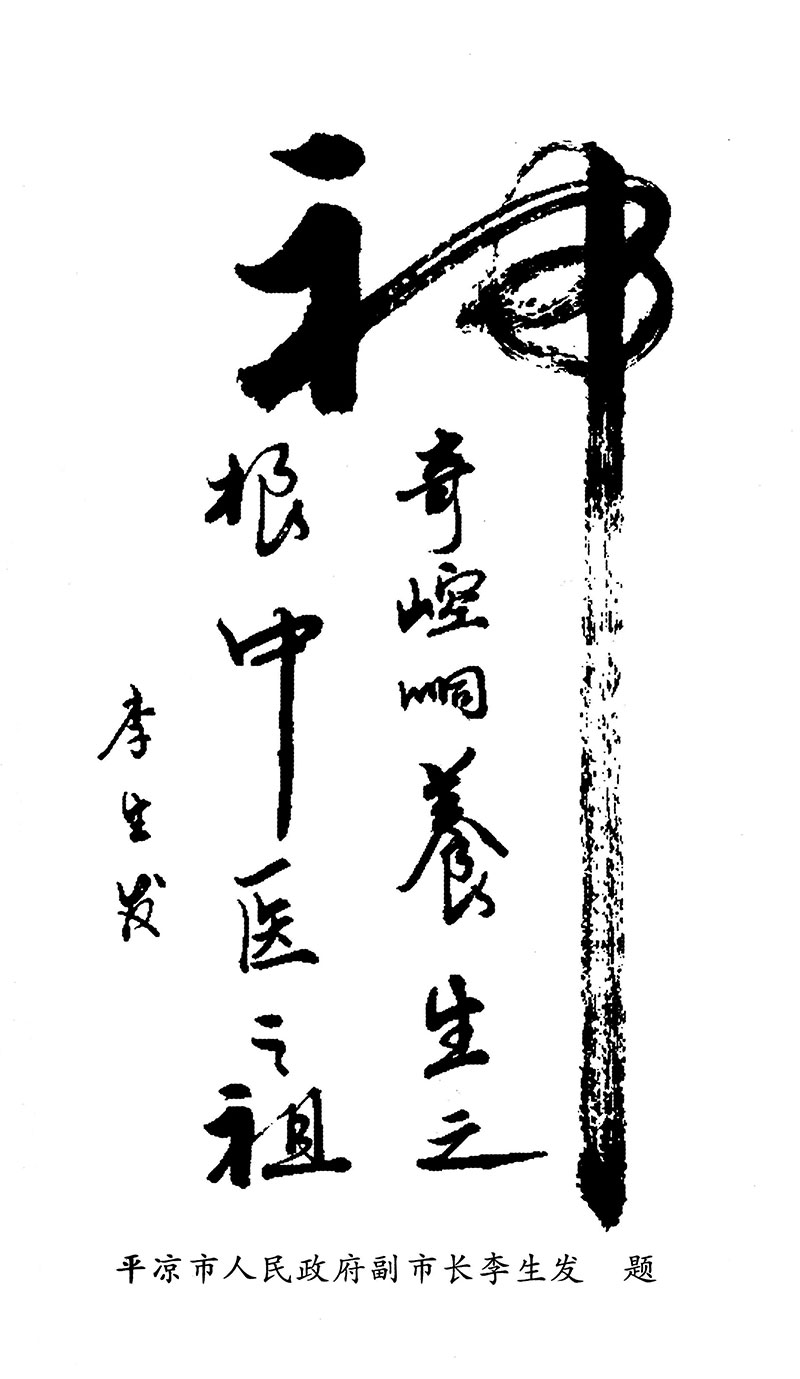

平凉市人民政府副市长李生发曾题:“神奇崆峒养生之根,中医之祖” 。

8.让养生成为一种习惯

随着社会的发展,人们生活水平的不断提高,现在大家越来越重视养生。

养生一词是目前人们谈论较多的时髦语。所谓生,就是生命、生存、生长之意;所谓养,即保养、调养、补养之意。养生就是保养生命,强身健体,预防疾病,从而达到延年益寿的目的。《黄帝内经》中就提倡“不治已病治未病,不治已乱治未乱”,古云:“当记病时服药尔,何必没病早提防。”,强调养生保健以及科学预防疾病的重要性。

许多人由于在日常生活中不懂得自我调养,未能节制过多欲望而患病的,比如暴食暴饮,过度劳累等。

因此,希望人们能够通过养生和自我保健,提高预防疾病的能力,尽量不患病,少患病。“宁肯架上药生虫,但愿世间人无病。”。

十三、崆峒山是《易经》、《道教》、《佛教》、《中医》等中国传统文化的结晶地,示范的著名山,旅游的大美崆峒、美丽之雅山。

1.崆峒山山脉

风水术上所说的龙,本义就是指山脉的动态气势。山脉在地质学上的术语叫地表皱折。

山脉是在宇宙星体的引力和地球深处的高温高压相结合而形成的地应力作用下逐渐隆起而形成的,其间还有地表水天长地久冲刷的功劳。所以,凡山势雄伟的地方,都是地球表面的高能场分布地带,同时也是水源较为丰富的地带。地表上的高能场分布,大体上与山脉的坐向是相一致的。这种能量场在风水术上就叫着“龙气”,龙气是地应力、地电场、地引力、星体引力等复杂成分组成的综合场。

古话云:“寻龙不认宗,到头一场空” 。

中国所有的龙脉都起祖于昆仑山,昆仑山又名须弥山。杨公所著的《撼龙经》开头就写道:“须弥山是天地骨,中镇天地为巨物。如人背脊与项梁。生出四肢龙突兀。四肢分出四世界,南北西东为四派。西北崆峒数万程,东入三帏为杳冥。惟有南龙入中国,胎宗孕祖来奇特。黄河九曲为大肠,川江屈曲为膀胱。分枝劈脉纵横去,气血钩连逢水住。大为都邑帝王州,小为郡县居公侯。其次偏方小镇市,亦有富贵居其地。”。

《葬书》云:“若伏若连,其原在天,若水之波,若马之弛”,即是指山野之势。

《撼龙经》云:“天官地轴两边迎,异石龟蛇过处往。”。

楊公曰:“庚龙地禄主威风,局备将军胆气雄。酉龙清香少微坦,文章科茅点州县。辛为天节主忠孝,不染戌气登科甲。”。

剥换就是变化,天地之变化,无穷无尽,有好的变坏,也有坏的变好,龙的变化,是山水秉承天地日月之精气在演变。玄妙之间,即是吉凶祸福.应验之机,杨公说:“一剥一换大生细,从大剥小最奇异,剥换退卸见真龙,小峰依旧狼星起,剥换如人换好装,如蝉退壳,蚕脱眶,或从粗大落细小,或从高峰下平洋。”。

九星虽有五行,但九星行龙是不论五行生克的。以五行生克论龙剥换的不是杨公的方法。九星有吉有凶也是相对的,天下山山都有破、禄、文,只要通过剥换,变成吉星,而且缠护多便属吉。硬直死僵不变换,缠护少便属凶。

所谓缠护就指山环水抱,山水有情,龙穴的前后左右有很多重山水,但如果山水不抱龙穴而反背,就是无情之象,也就不是缠护。

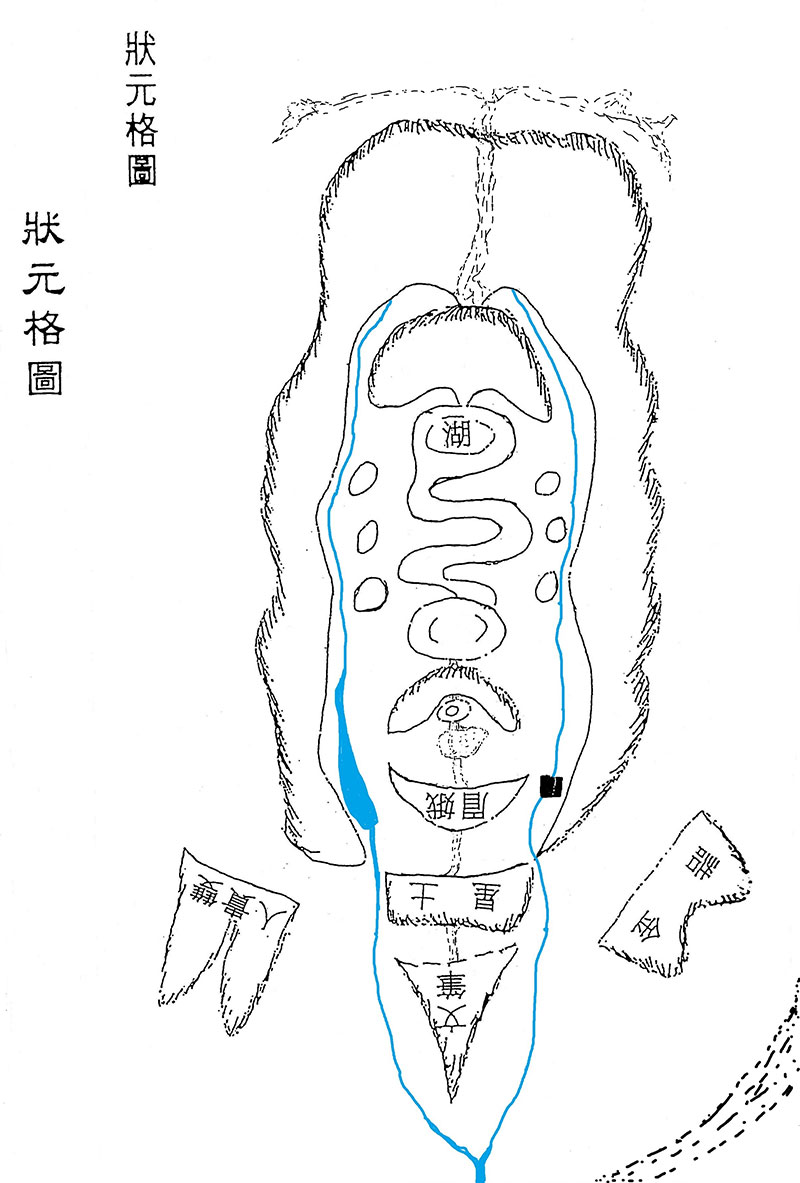

崆峒山:祖龙有五龙潭(天池);父母山有三吉;穴场有灵龟等;旺龙来,元辰水交会,龙水交汇;旺水来,入丑库;兑龙、兑水、左右砂护行;驳换龙脉层层宜于兑;袓山“老龙潭”最为贵;故曰:祖强宗强,立已善良,子孙其昌。

赖文俊《催官篇》曰:催官第一天皇龙,博龙换入天市东,少微阳旋左关局,廉贞起祖峰崇崇,右关廉贞降枢兑,变换太乙东南雄,穴乘阳枢秉生气,或更受穴天皇宫。

天皇龙,即亥龙。天市,即东北艮方。少微,即酉方。阳旋,即巽方。廉贞,是九星之一,九星为贪(狼)巨(门)禄(存)文(曲)廉(贞)武(曲)破(军)辅(星)弼(星)。廉贞居第五,在方位属中宫,五行属土。枢觉,枢,在这里是指阳枢艮。兑为酉。太乙为巽。

原文的意思是,催官第一是亥龙,向东驳龙迎坤至天市艮方。再由艮方向酉方延伸,驳换至巽为左关局,而是廉贞土龙起祖。

右关贞艮土龙起祖,降势入兑(酉),向东南驳换至太乙(巽),秉艮土生气,受穴于亥宫。

原文所述,说明阴龙以天市亥龙为第一龙。由亥水龙为太祖山,艮龙为少、祖、左至巽乘艮土气。右至亥也是乘艮土气。

又曰:“少微起祖降艮巽,亦主富贵永兴隆。”。

少微酉龙即阳星兑龙起祖,降势阳枢艮至阳旋巽,也是三吉三阳龙脉,同样主富贵而永远兴隆的。

同治八年歲在己巳春月,楚南醴陵麓嚴劉、杰似兒樵子地理小補曰:“地而曰理,本理學也,非庸術也。自古周公卜洛,公劉遷幽及子貢、子宓、孔林諸賢之相陰陽觀流泉,與宋儒朱蔡夫子等,間相發明於性理書中,具來已久。即黃石公授赤松子之青囊經;晉郭璞之葬書;唐邱延翰傳羅經之用;楊筠松之奧語、天玉、寶照諸篇;曾求己之青囊序;蔣大鴻之天元五歌,皆未嘗不本性理,以闡明地理也。”。

《青囊經》曰:“天有五星,地有五行。天分星宿,地列山川。氣行於地,形麗於天。因形察氣,以立人紀。”、“地德上載,天光下臨。陰用陽朝,陽用陰應。陰陽相見,福祿永貞;陰陽相乘,禍咎踵門。天之所臨,地之所盛。形止氣蓄,萬物化生。”。

《城門章》曰:“都天寶照經所謂若是砂曲星辰正,收得陽神定,斷然一葬便興隆,父發子傳榮。又曰穴見陽神三折朝,此地出官僚,又曰安墳最要看中陽,寬抱明堂水聚囊,出夾結成元字樣,朝來鸞鳳舞呈祥,外陽起眼人皆見,乙字彎身玉帶長,更有內陽坐穴法,神機出處覓仙方。”。

地理秘訣紅囊經(天機貫旨紅囊經原序)曰:“地理之學,等於天文。”。

古曰:“生意不如手艺,手艺不如神地。”。

2.崆峒山灵龟台

古曰:“精神端秀,乃朱扉画栋之阡。气概雍容,必金马玉堂之兆。烟云聚散,而一水盘澄。日月升沉,而列冈城绕。”言其主从穴法之气象。

又曰:“外如龟,内如月。外如璧,内如窟。外如墙,内如室。外如趋,内如列。此内外之辨,寻龙之大率。”

3.崆峒山泾河水

古曰:“归宗之水,贵缓于之元。”。

《葬书》云:“朱雀流于囚谢”。

郭杨曾地理术根据《周易·繁辞传》“易有太极,是生两仪,两仪生四象”以后天卦位,坎离震兑四卦,分为水火金木四局,以正针十二支辰戌丑未宫为四局的明堂出水口,通称水口,或四大水口。

阴阳风水,一定要有山和有水,“未看山先看水,有山无水休葬地”、“山管人丁水管财”、还有“水是龙之血脉”、“砂交水会,阴阳交合”、“水是山家血脉精,利人害人速如神”,等等。可想而知水在地理上的重要地位了。

山和水是阴阳一对,有山没有水,不能称之谓龙,没有水就无法证明其龙行至尽面结穴,所以天地自然的原则:即是山随水转,两山夹一水,两水夹一山,阴阳相依,山水会即龙止。水飞走即生气散,水融注则内气聚,所以不管水大水小,远近、深浅,急缓,动静,一定要来者屈曲,去要盘桓,横者要环抱,汇聚要融潴,澄清,不要直冲穴位,不峻急,不涟激,不斜撒。不反弓,不陡地倾泻,不直来直去,不割不穿,一定要和穴位有情环抱,依依不舍之状,才是水之吉格。

4.崆峒山大象山、二郎石。

《天玉经》言:“乾山乾向乾水流,乾峰出状元”,意思是在坐山立向时,要做到来龙入首、坐山、向水要保持同元一气,方可为吉。

龙水配合同归一库,阴阳交媾,天地交泰,方为有情,化生万物,合乎“一阴一阳之谓道”,始可立穴。

三合水法立向:兑山最喜长流巽,甲水分明最吉昌,若放丙丁官不绝,儿孙拜进入朝堂。

水口砂:此砂为最重要之砂,其砂要交扦紧密。此砂分三大类:砂体肥、圆;正为富局;砂体尖锐秀丽,为贵局:砂体歪腋肿为残局。

禽兽砂:飞禽走兽之称,象飞禽走兽,守卫在水口旁边。水口左右突起高尖蜂峦,叫华表,左边圆,右边圆认落下砂嘴边,为狮、象、石等,左边微长带圆,右边山低,屈曲的叫龟蛇。山高耸带欹斜,分数高山而下,左石高圆者为鼓,欹斜者为旗,两山星峰对峙,左右两山开面相对,为捍门:一山微高而脚,一山略平而圆,叫罗星;圆而长而背拱为龟形,长而直为游鱼,长而屈为蛇形,等等。凡观察禽星,必须先观察水口是否凝聚,后观察禽兽砂是吉是凶,有用无用,一般原则禽要清秀而回头,兽要特耸而能回顾,砂之形态非常复杂,在操作时全凭灵巧观察应用。

5.崆峒山望驾山

《易经》曰:“安其身而后动,易其心而后语,定其交而后求。此宾主交情之道也。绵其势而后形,真其气而后乘,得其应而后迎。此山冈应气之说也。山冈以宾主为相应,气取交情之合仪,则朝龙之义,已无违矣。”、“云从龙,风从虎。圣人作而万物睹。夫教化之行,如云之敷龙,从而升。如风之动虎,从而鼓。四势三形,必应其主。故曰:主山降势,众山必辅。相从之义,莫之能御。”皆言朝山与主山。

买布做衣服需尺,才知道所需布的长度。买水果需要秤,才知道水果有多少重量。天文、地理、养生等也都一样,要符合一定的地理、环境等条件。

郭璞《葬书》曰:“葬者,乘生气也。”郭杨曾古法地理术就是根据《葬书》“葬乘生气”以及“朱雀源于生气,派于未盛,朝于大旺,泽于将衰,流于囚谢”的理论指导,在地理术实践中创制的长生十二宫,用来步量生气旺相休囚的标准尺,以胎养生冠临旺为六秀,生临旺为三吉,四死宫为黄泉,八墓绝为八煞,以迎生接旺为吉,破旺冲生为凶。

郭杨曾古法地理术是古代科学的,其理论是符合客观自然的存在。以现代科学观点衡量,除去日家玄学部分以外,其余大部分是符合现代科学。

崆峒山堪興之說,既而言之不過龍穴砂水向五法而已,然言龍則有:祖宗、父母、枝干、主從、退□、博換、過峽、穿田等法;言穴則有:穴星、穴形、穴情、太極圓、羅文、土宿等法;言砂則有:前朝、后座、左龍、右虎、官鬼、禽曜、捍門、華表等法;言水則有:來源、水口、水城、明堂等法。言向則有:依水立向等,可使不一一釋明於前,則不特不能入道且不解讀古人之書矣。

换言之,崆峒山符合了天文地理的天然和自然条件及郭杨曾古法地理术的所有条件后,就有了广成子修炼、伏羲胥起途崆峒和皇帝问道及天然的养生之美。给平凉人民、甘肃人民和全囯人民及世界各国人民带来了巨大的自然贡献!是旅游的最佳雅丽之景地,我们值得发扬光大,保护自然,为国家、为我们的子孙贡献自然环境之优美、健康之美、人自和谐之美,为发展平凉经济、甘肃经济、中国经济贡献力量。

附:

崆峒名山圣地之仙山

张振东 2016年07月07日 于平凉市

崆峒圣地著名山, 天文地理是天然。

天地两大阴阳定, 山水雌雄不一般。

雌雄交媾是真情, 真阴真阳妙九星。

峦头时气卦自然, 定知财宝积如山。

土中取石龙为贵, 元辰天池富鼎言。

水口大象二郎石, 文武立站在朝班。

贵人文笔左右显, 少年登科中状元。

龙贵水富穴真灵, 三教合一共尊荣。

老子前身广成炼, 龟灵长寿千二年。

伏羲胥起途崆峒, 天水画卦为众民。

轩辕黄帝登崆峒, 请教广成治国生。

周穆王访西王母, 后登崆峒是仙山。

秦始皇帝定六国, 之后也登崆峒山。

汉武帝来好神仙, 西登崆峒出萧关。

唐太宗也亲登临, 国家兴盛几百春。

崆峒山林深似海, 草花松柏药遍山。

峰骨肉林势雄伟, 南方色秀出浩瀚。

北戴斗极为空桐, 人胎从南过北斗。

神奇秀美崆峒山, 天下养生第一地。

武术发祥之崆峒, 空同之人崆峒勇。

高岭崆峒山川险, 文贸保中功绩丰。

笄头丝绸第二站, 驼铃叮咚商不绝。

天下道教第一山, 佛教崆峒也千年。

儒家治国访到山, 国兴民富万万年。

学业子弟到圣山, 博士帽子头上添。

女土先生上仙山, 婚姻美满百寿圆。

百姓如意去登山, 亩产千斤笑开颜。

有人上得崆峒山, 百福骈臻寿千年。

灵山圣山是仙山, 万古留名崆峒山。

参考文献:

⑴.《庄子·在宥》:“黄帝立为天子,十九年,令行天下,闻广成子在于空同之上,故往见之。”

⑵.《史记·五帝本纪》:“﹝黄帝﹞西至于空桐,登鸡头 。”

⑶.南朝梁·沈约《为武帝与谢朏敕》:“羲轩邈矣,古今事殊,不获总驾崆峒,依风问道。”后亦以指仙山。

⑷.唐·曹唐《仙都即景》诗:“旌节暗迎归碧落,笙歌遥听隔崆峒。”

⑸.宋·沈遘《真宗皇帝忌日醮文》:“真宗皇帝伏愿登御崆峒,从游汗漫,锡羡上灵之福,延洪后嗣之休。”

⑹.唐·舒元舆 《桥山怀古》诗:“襄城迷路问童子,帝乡归去无人留。崆峒求道失遗迹, 荆山铸鼎馀荒丘。”

⑺.北周·庾信《秦州天水郡麦积崖佛龛铭》:“水声幽咽,山势崆峒。”

⑻.唐·李贺《出城别张又新酬李汉》诗:“李子别上国,南山崆峒春。”

⑼.唐·王化清《游石室新记》:“高要郡北十五里有石室,诡恠万状,崆峒其中。”

⑽.明·徐弘祖《徐霞客游记·粤西游日记三》:“蹬倚绝壁,壁石皆崆峒,木根穿隙缘窍。”

⑾.明·徐弘祖《徐霞客游记·粤西游日记二》:“从门隙内窥,洞甚崆峒,而路无由入。”

⑿.明·徐弘祖 《徐霞客游记·粤西游日记二》:“山下有水穴东北向,潴水甚满,而内声崆峒。”

⒀.《崆峒山神话故事》王学文编 甘新出001字总758号(92)067号、《平凉市名胜简介》李烈江 张映乾编 (甘)新登字第07号 甘肃人民美术出版社1994年12月、《平凉史话》陈长江 张映乾 著 甘肃人民出版社1996年06月、《新修崆峒山志》 仇非 主编 甘肃人民出版社1996年12月、《泾水赞歌》王生杰 著 甘肃人民出版社1997年04月、《平凉百景颂》 张光复 主著兰州大学出版社1997年09月、《崆峒揽胜》 孔晓风 著 吉林文史出版社2006年09月、《平凉历史文化》总编 张君才 甘肃文化出版社2006年11月、《崆峒山新志》国家重点风景名胜区崆峒山管理局 编 甘肃文化出版社2008年08月、《平凉地方志●历史文化丛书》中共平凉市委 平凉市人民政府 平凉市地方志编纂委员会 平凉地区志编纂委员会 编 甘肃人民美术出版社 2007年08月、《崆峒养生与中医文化》主编 陈振念 陕西出版集团 陕西人民教育 陕西科学技术出版社2012年11月、《崆峒神韵》 曹飞 何旭东 编者甘出准028字总943号(2013)12号 平凉崆峒区文体广电局 平凉崆峒山管理局 2013年06月。

⒁. 泾 河 考 参考资料:

1.陕西省地方志编纂委员会.陕西省志第3卷;地理志:陕西人民出版社 ,2000-06-01 :第九章 水 文 第二节 黄河流域水系。

2.甘肃泾河 .甘肃大辞典[引用日期2016-03-25] 。

3.甘肃省主要河流概况。

4.长武县志编纂委员会.长武县志:陕西人民出版社,2000:第四编 自然地理 第二章 水 文 二节 地表水。

5.彬县志编纂委员会.彬县志::陕西人民出版社,2000-09:自然地理志 第四章 水文。

6.泾阳县编纂委员会.泾阳县志:陕西人民出版社,2001-08:自然地理志 第四章 水文 第一节 地表水。

7.高陵县地方志编纂委员会.高陵县志:西安出版社,2000:第二编 自然环境 第三章 水文 第一节 地表水。

8.甘肃颉河 .甘肃大辞典[引用日期2016-03-25] 。

9.甘肃汭河 .甘肃大辞典[引用日期2016-03-25] 。

10.甘肃蒲河 .甘肃大辞典[引用日期2016-03-25] 。

及清人胡纪漠公元1790年奉命勘察泾水源头写的《泾水真源记》 、《太平寰宇记》、《陕西通志》、道光年间《秦疆治略》。

⒂. 春秋时期成书的《尔雅》、《汲冢周书》、《史记•赵世家》、《姓氏考》、《史记•秦始皇本纪》、《新唐书•太宗本纪》、宋人郑文宝《萧关议》、清张元方《小方壶斋舆地丛钞》、顾炎武《天下郡国利病书》、元朝至正间重修问道宫今存有《重修问道宫碑》、明人唐龙《问道宫》、明人罗潮《仙桥虹跨》、罗潮《广成丹穴》、《庄子•在宥》、司马迁《史记•五帝本纪》、典籍《汲冢周书》、《史记》、汉代的王符《潜夫论》、针灸术最早著作《甲乙经》、晋代大医学家皇甫谧《针灸甲乙经》 辞书《尔雅•释地》、《庄子•在宥》、孙思邈《孙真人养生铭》和《孙真人保生铭》、张三丰的《道言浅近说》、明代周履清著《赤凤髓序》、陶弘景的《养性延命录》、《列子》。

⒃.实 地 考 参考资料:《黄帝内经》、黄帝《宅经》、《阳宅十书》、《阳宅三要》、《阳宅撮要》、《博山篇》、《八宅明镜》、《葬经》、《五行大义》、《地理指蒙》、《葬书》、《青囊海角经》、《撼龙经》、《疑龙经》、《葬法倒仗》、《青囊序》、《青囊奥语》、《天玉经》、《都天宝照经》、《十二仗法图谱指南》、《杨公穴法心镜》、《山水法总诀》、《怪穴赋》、《一粒粟》、《倒杖》、《二十四葬法》、《杨公千金砂诀》、《金钢钻本形法葬图诀》、《立锥赋》、《黄囊经》、《黑囊经》、《杨公授曾文遄山水诀》及《乾坤国宝》、《金锁玉关》、《论葬》、《十六葬法》、《催官篇》、《发微篇》、《灵城精义》、《五星捉脉正变明图》、《堪舆总索杂著》、《至宝经》、《神宝经》、《天宝经》、《乘生秘宝经》、《琼林国宝经》、《堪漫漫兴》、《葬经翼》等书。

⒄.伏 羲 考 参考资料:晋皇甫谧《帝王世纪》、东晋王嘉《拾遗记》、唐司马贞《补史记•三皇本纪》、《汉书•孔安国传》、《山海经•海内经》、《淮南子•时则训》、《水经注 渭水》、《列子》、《太平御览》、《诗纬•含神雾》、《潜夫论•五德志》、《纬》、《河图握矩起》、《拾遗记》、《庄子•马蹄篇》、《延川县志》、《竹书纪年前编》、《轩辕本纪》、《史记》、《宗书•付瑞志》。

2016年07月17日

陇ICP备17006263号-1 公安备案号:62080202000229