-

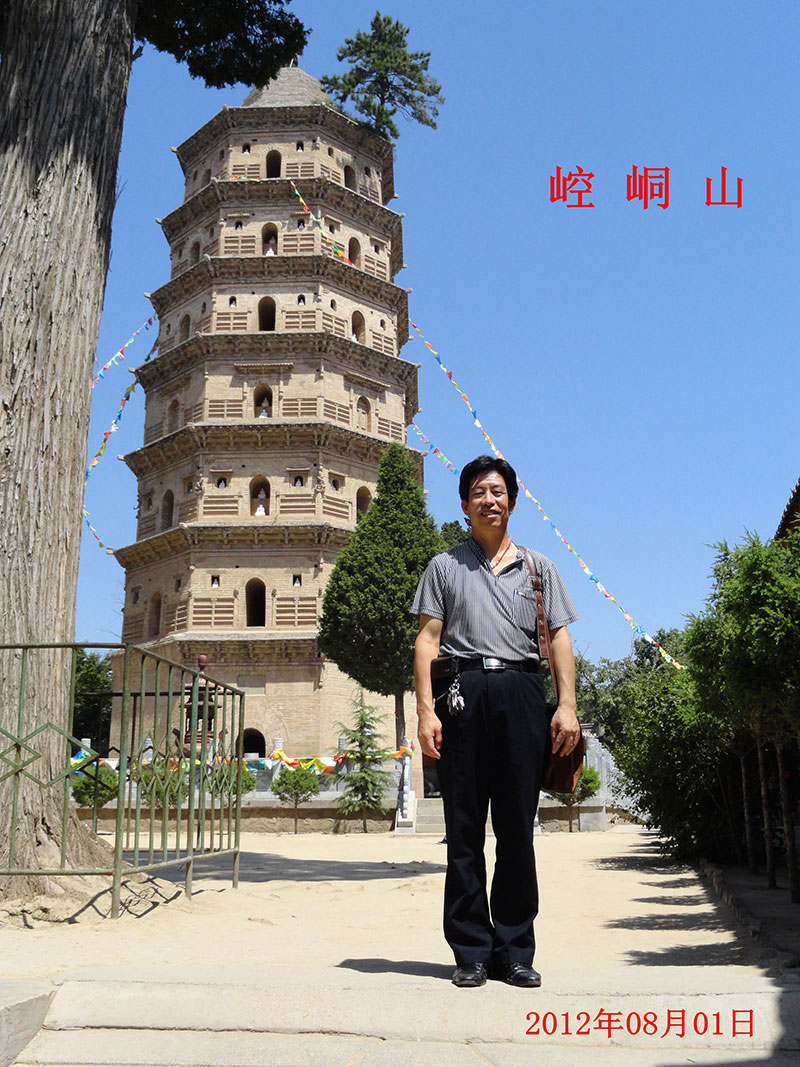

崆峒文化学术研讨会张振东发言

-

道教圣地平凉崆峒山文化研究

-

崆峒圣地著名山 天文地理是天然

-

郭杨地理风水论 张振东

-

粗浅谈析中国罗经 张振东

-

第九届全球易学名人峰会广东卫视报道视频

-

中国易经协会十周年记录片

-

第八届全球易学名人峰会暨中国易学风水名师癸巳年代表大会广东新闻报道

-

第七届全球易学名人峰会暨中国易学风水名师壬辰年代表大会央视报道视频

-

第七届全球易学名人峰会暨中国易学风水名师壬辰年代表大会广东卫视报道

-

首届中国当代易学名人峰会暨申报世界风水文化遗产首站推动式视频

张振东 2016年07月17日 于平凉市

摘 要

风水源远流长,论著颇多,上千年来,兴而不衰,它能躲过秦始皇的一劫,流芳万古,有一定的科学利用价值。然在唐末后杂乱臆说,派别增多。本论文是我三十多年的实践、考察及考研中,发现《中华宰相第一村》及土中取石、兑龙、兑水、左右砂护行;驳换龙脉宜于兑;袓山“老龙潭” 最为贵的《甘肃平凉(崆峒山)》及《甘肃平凉庄浪县(云崖寺)》是全囯最好、最典型的符合郭杨曾地理风水术的典范之地,是最佳旅游的美丽雅山,由于,崆峒山集自然景观和人文景观于一身,素有“西来第一山”、“中国道教第一山”等美誉,除此之外,崆峒山的养生文化也是有其独到之处,得天独厚的自然资源和深厚的人文资源优势、天文地理的天然、自然之美使得崆峒山成为天赐的养生之地,“神奇秀美崆峒山,天下第一养生地。”。所以撰写论文奉劝人们旅游养生,百寿之圆,为国、为家建功立业。

郭杨曾地理风水术主要是以“天地人合一”、“天人感应”的理论总结。其源于五行、八卦、天干、地支、九星,依据生克制化的推理,表示天、地、人、住宅与建葬的关系。

本论文综《新修崆峒山志》、《泾水赞歌》、《崆峒揽胜》、《平凉历史文化》、《崆峒养生与中医文化》、《黄帝内经》、《葬书》、《青囊海角经》、《撼龙经》、《疑龙经》、《青囊序》、《青囊奥语》、《天玉经》、《都天宝照经》《黄囊经》、《黑囊经》、《杨公授曾文遄山水诀》、《乾坤国宝》、《催官篇》、《发微篇》、《灵城精义》、《堪舆总索杂著》、《至宝经》、《神宝经》、《天宝经》、《乘生秘宝经》、《琼林国宝经》、《堪漫漫兴》、《葬经翼》等著述之要华,加以引用、整理、注解及学者本人的浅识之见,引导人们探研、发扬光大崆峒文化。

崆峒山,位于甘肃省平凉市城西12公里处,东瞰西安,西接兰州,南邻宝鸡,北抵银川,是古丝绸之路西出关中之要塞 。

景区面积84平方公里,主峰海拔2123.3米,集奇险灵秀的自然景观和古朴精湛的人文景观于一身,具有极高的观赏、文化和科考价值。

也是天然的动植物王国,有各类植物1000多种,动物300余种,森林覆盖率达90%以上。其间峰峦雄峙,危崖耸立,似鬼斧神工;林海浩瀚,烟笼雾锁,如缥缈仙境;高峡平湖,水天一色,有漓江神韵。既富北方山势之雄伟,又兼南方景色之秀丽。凝重典雅的八台九宫十二院四十二座建筑群七十二处石府洞天,气魄宏伟,底蕴丰厚,集奇险灵秀的自然景观和古朴精湛的人文景观于一身,具有极高的观赏、文化和科考价值,自古就有“道源圣地”之美誉。

属南北横截昆仑山山脉的六盘山支脉,它西接六盘山--昆仑山,东望八百里秦川,南依关山,北峙萧关,泾河与胭脂河南北环抱,即元辰水交会、龙水交汇于望驾山前,属于上三迭系紫红色尖硬砾岩构成的丹霞地貌及人们修身养性、旅游养生之天然的地理风水宝地。

古往今来,古代黄帝广成子问道处。崆峒山吸引了众多的风流才俊。秦皇、汉武因“慕黄帝事”、“好神仙”而效法黄帝西登崆峒;司马迁、王符、杜甫、白居易、赵时春、林则徐、谭嗣同等文人墨客也留下了大量的诗词、华章、碑碣、铭文。崆峒武术与少林、武当、峨嵋、昆仑等武术流派驰名华夏。

被尊为人文始祖的轩辕黄帝曾亲临崆峒山,向智者广成子请教治国之道和养生之术;秦皇、汉武亦慕名登临;司马迁、杜甫、白居易、赵时春、林则徐、谭嗣同等文人墨客笔下多有赞誉。崆峒武术更是被誉为中国五大武术流派之一。

自1994年以来,崆峒山获得了国家级风景名胜区、国家首批5A级旅游景区、国家地质公园、国家级自然保护区“中国最美的十大宗教名山”、“中国最值得外国人去的50个地方”和首批“中国旅游文化示范地”等桂冠,成为古丝绸之路上的热点旅游景区和甘肃省标杆式旅游景区。

是古丝绸之路西出关中之要塞。

自古有“西来第一山”、“西镇奇观”、“崆峒山色天下秀”之美誉。

崆峒山,道教圣地,三教发源地,三教合一,和睦相处。

秦汉时期,崆峒山已有了人文景观。历代陆续兴建,亭台楼阁,宝刹梵宫,庙宇殿堂,古塔鸣钟,遍布诸峰。明、清时期,人们把山上名胜景观称为“崆峒十二景”:香峰斗连、仙桥虹跨、笄头叠翠、月石含珠、春融蜡烛、玉喷琉璃,鹤洞元云、凤山彩雾、广成丹穴、元武针崖、天门铁柱、中台宝塔。基本恢复了历来所称的“九宫八台十二院”中四十二处建筑群。

其以峰林耸峙,危崖突兀,幽壑纵横,涵洞遍布,怪石嶙峋,蓊岭郁葱,既有北国之雄,又兼南方之秀的自然景观,被誉为陇东黄土高原上一颗璀璨的明珠。

要说崆峒山名由来,先得说崆峒一词来源,“崆峒”一词,当你翻开字典查找时,一般注释为“山名,在甘肃境内”。最早见于春秋时期成书的《尔雅》一书载:“北戴斗极为崆峒”。平凉崆峒山正位于北斗星座的下方,即为所指。《汲冢周书》记载:“崆峒”是大夏、莎车、姑地、旦略、貌胡、其尤、戎翟、匈奴、楼烂、月氏、奸胡、北秋等十二个氏族的首领。所以说崆峒是周时一个强大氏族部落的名称。又在《史记·赵世家》、《姓氏考》等记载:有商代始祖契的后代分封于空桐(崆峒亦写作空同、空桐、实是同名异写),遂以国为姓。崆峒山为当地一座名山,故以姓命山名。

现有多数材料解释大致有三:

一是古为空同氏族居住之地;

二是崆峒山为道教胜地之一,取道教空空洞洞,清静自然之意;

三是崆峒山洞穴具多,有空洞之意。

三种说法,不无道理。

据《尔雅》记载:“北戴斗极为空桐。”意思是说,崆峒山应当是北斗星下面的一大片地方,是一个区域,这就难怪历史上北方的好多山都冠以崆峒之名了。值得注意的是,六盘山在历史上也被称为崆峒。崆峒山为昆仑山--六盘山之余脉,而生活在这一区域的伏羲,是渔猎社会时代的领导者。而渔猎社会的生活,是由西北高原即黄河上游流域渐次发展的。

伏羲的母亲是风兖部落的女首领,居住在华胥山之渚(今甘肃庆阳市与平凉市境内的沿河地带),被称为华胥氏。华胥氏年轻有为,与族叔风偌率族人逐水草而居,过着浪漫的游牧生活。

相传伏羲的母亲华胥氏外出,在雷泽中无意中看到一个特大的脚印,好奇的华胥用她的足迹丈量了大人的足迹,不知不觉感应受孕,怀胎十二年后,伏羲降生了。在中国陕西一个叫华胥的地方,古往今来,上百种中华典籍中均记载着一个叫华胥氏的氏族女首领及其儿女伏羲、女娲的故事。晋皇甫谧《帝王世纪》说:“太昊帝庖牺氏,风姓也,燧人之世有巨人迹出于雷泽,华胥以足履之,有娠,生伏羲于成纪。”东晋王嘉《拾遗记》说:“春皇者,庖牺之别号。所都之国有华胥之州,神母游其上,有青虹绕神母,久而方灭,即觉有娠,历十二年而生庖牺。”唐司马贞《补史记·三皇本纪》说:“太暤包牺氏,风姓,代燧人氏继天而王。母曰华胥,履大人迹于雷泽,而生庖牺于成纪。蛇身人首,有圣德。”。

伏羲(约前1万年)生于古成纪,即(今甘肃省天水市秦安县与平凉市静宁县的交界带),因伏羲“孕十二岁而生”(古以十二年为一纪),所以把伏羲出生地叫成纪。

有关华胥传说流传至今最有名的有:女娲补天、女娲造人、伏羲画卦、伏羲女娲兄妹结婚延续人类和黄帝梦游华胥国等。

经考:陕西蓝田华胥镇应为古华胥国所在,是伏羲、女娲母族华胥氏的居地。“古城镇”就包含在“华胥古国”这个范围较大的氏族部落里。(华胥镇:华胥镇隶属于陕西省西安市蓝田县,是中华始祖母“华胥”的故里和归葬地,位于蓝田县西川,距西安市中心14.5公里,距蓝田县城14.9公里,中心位置位于东经109°12′,北纬34°14′。北枕骊山,南临灞水,与白鹿塬隔水相望,东和泄湖镇毗邻,西与灞桥区洪庆镇接壤,南与孟村镇隔河相望,北和临潼区土桥乡毗邻。)

殷函、尹红卿编译司马迁《史记•五帝本纪》开首卷写到:“有文字记载的历史,从华胥氏开始,她是中华民族的始祖母。华胥氏生伏羲、女娲,伏羲、女娲生少典,少典生炎黄二帝”。这些文献典籍的记述,都清楚地说明了正是由于华胥氏生养了伏羲、女娲再由伏羲女娲结合成婚,才繁衍出了中华民族。因此,华胥氏是华夏之根,民族之母,是华夏子孙的繁衍之根。

《伏羲转世》小说说:“众人是来的快,去的也快,随着老子得到了崆峒印之后,这场因为它出世而带来的震动,很快就平静了下来,诸人也是各自回转了自己的道场去了。”、“原来广成子自从那日崆峒印风波之后,就和元始天尊一起,回到了昆仑山。”。

综上之考,伏羲生活在陕西、庆阳、平凉、静宁、天水一带。古人最讲究名山、名水、德、宗教……也就是说伏羲经华胥氏生活地的陕西必经平凉,一定要上仙景崆峒停宿许久,再经静宁到秦安泰山,卦台山,天水市区。

正因有了伏羲上崆峒就有了黄帝广成子问道……

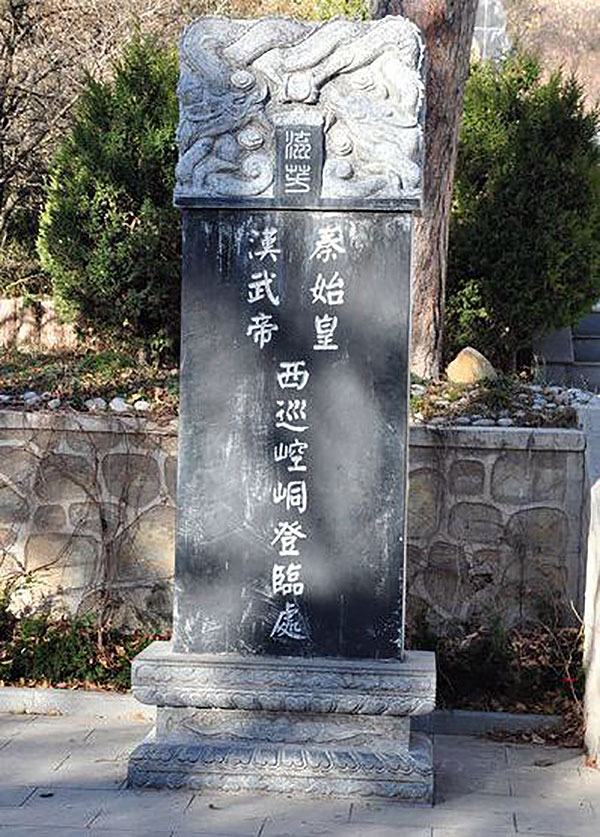

秦汉时期,崆峒山是中西要道--鸡头道的必经之地,东连关中,西接陇右,地理位置十分重要,许多历史名人和封建帝王曾经过鸡头道,登临崆峒山。《史记·秦始皇本纪》说:二十七年(前220年),“始皇巡陇西、北地,出鸡头山,过回中焉”(鸡头山、千头山、笄头山为崆峒山之别称)。

贞观二十年(646年)十月,唐太宗李世民来陇山视察马政。《新唐书·太宗本纪》记载:“丙戎,陇山头,次瓦亭,观马政”。李世民看到崆峒山佛事大盛,御赐明慧禅院田宅,这是崆峒山历史上的一件大事情。

需要强调的是,崆峒山东至西安不过300多公里。作为13个朝代王都的古长安,前后一千多年,都是全国政治、经济、文化中心,崆峒山一带无疑是一块非常重要的战略要地。宋人郑文宝在《萧关议》中指出:“高岭崆峒,山川险阻,雄视三关,控扼五原。”这也是秦始皇、汉武帝、唐太宗等人频频光临崆峒山的另一个原因。

关于黄帝和司马迁登临崆峒舆地考:清张元方《小方壶斋舆地丛钞》:“崆峒山在州西南,汉司马迁尝西游至此。相传崆峒山有三:一在安定,一在临洮。庄周述黄帝问道崆峒山,遂游襄城,登新郑之具茨而访大隗诸山,皆于此山相接壤,禹州之崆峒当为近。”清,顾炎武《天下郡国利病书》:“崆峒山在汝、禹二州境,上有大仙观,盘旋以上,悬崖有瀑布,水正下石涧,淙淙振林木。崖巅有石洞,中有白犬,常游洞外,因号其冢为玉狗。峰上有广成子庙及崆峒观,下有广成墓及城,即黄帝问道处。平凉、临洮各有崆峒山,各云广成子隐地。庄子言黄帝问道崆峒,遂言见大隗,迷于襄城之野,其为此山无疑。民国钱穆 童书业 等关于崆峒问道亦有定论,黄帝登临之崆峒在河南禹州境内,非甘肃平凉之崆峒,黄帝氏族行动非能超神,所到洞庭等地名河南古代亦有同名者,非今之洞庭。”。

经考崆峒山实际上是指甘肃平凉崆峒山。有诗为证(有关诗歌词):

苏幕遮·崆峒山(词/贵谷子)

东西安,着平凉,丝绸之路,关中要塞上。

西经奇观第一山,古朴峻险,崆峒天下秀。

文人诗,墨客画,古往今来,千古盛华夏。

幽峙嶙峋修仙地,居隐道场,清澈紫霄宫。

崆峒十二景

香峰斗连、仙桥虹跨、笄头叠翠、月石含珠

春融蜡烛、玉喷琉璃、鹤洞元云、凤山彩雾

广成丹穴、元武针崖、天门铁柱、中台宝塔

三教禅林:在望驾坪,地势平坦,环境幽寂。1939年,山东人刘紫阳出资,其弟子刘园阳主持,修建大殿三楹,后由静禅、润明二僧主持,又称居士林。

问道宫:也叫轩辕谷,位于崆峒前峡,泾水北岸,背山面水,环境幽寂,身居殿内,听不到泾水涛声。相传这里是黄帝向广成子问道处。唐代这里已有建筑,元朝至正间重修问道宫,今存有《重修问道宫碑》一通,明朝宣德、万历年间,再次重修,成为一组庞大建筑群。明人唐龙《问道宫》诗云:“欲捉白蟾飞树梢,遍寻元鹤在云中,荒凉栋宇聊停节,怅望当年问道宫。”

聚仙桥:在崆峒前山麓泾河河谷中,原有一巨石横跨泾河两岸,河水每被巨石阻拦,喷珠溅玉,景色壮观,是为崆峒十二景之一的“仙桥虹跨。”明人罗潮《仙桥虹跨》诗云:“仙桥飞渡壑,横亘长虹卧,来往闲游者,不信天边过。”1980年,修建崆峒水库,聚仙桥被淹没。1986年在坝前600米处重修。

望驾山:崆峒山东峰,前临平(凉)泾(源)公路,山前胭脂水和白泾河相会,海拔1926米。望驾山突兀耸立,气势雄伟,站立峰顶,泾河川和平凉城尽收眼底。相传黄帝向广成子问道,山上云雾遮罩,虚无飘渺,大臣们在山前垒土相望,故称望驾山。峰顶原有怀旷亭,今已不存。

陇ICP备17006263号-1 公安备案号:62080202000229